https://m.news.nate.com/view/20250419n03993?mid=m02

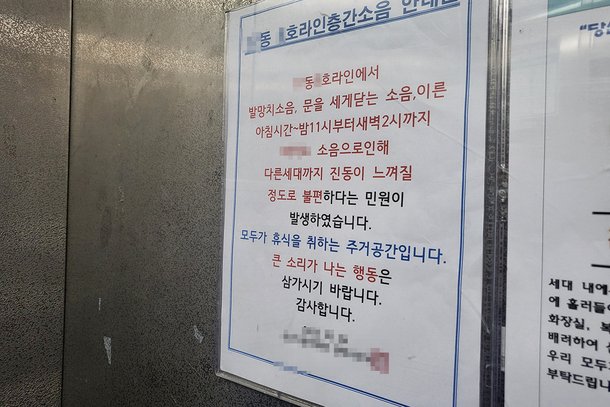

지난달 서울 마포구의 한 아파트. 퇴근 후 현관문 앞에 붙은 메모를 본 정민수(38)씨는 심장이 철렁 내려앉았다.

‘아이가 자꾸 뛰는 소리가 납니다. 조용히 시켜주세요’

익명의 쪽지는 단순한 부탁이라기보다 경고처럼 느껴졌고, 그날 저녁 그는 세 살배기 아들에게 처음으로 “그만 뛰어!”라고 소리쳤다. 정씨는 “그날 이후 아기가 조금만 소리를 내도 내가 더 긴장하게 된다”고 말했다.

그는 거실에 10만원 넘는 층간소음 매트를 깔았고, 아이 방은 발이 닿을 때마다 진동을 흡수하는 러그로 채웠다. 그는 “공동주택에서 소음발생은 사과는 해야 할 일이지만, 아이가 크는 소리까지 죄송해야 하는 건지 가끔 헷갈린다”라고 말했다.

요즘 부모들은 집을 고를 때 ‘누가 뛰는가’보다 ‘그 소리를 누가 듣는가’를 먼저 생각한다. 소음은 단순한 불편을 넘어 아이를 키우는 죄책감과 불안을 자극한다. 그래서 집은 이제 소리를 감추고 마음을 지키는 피난처가 된다.

19일 한국환경공단 층간소음 이웃사이센터에 따르면 2024년 기준 전화상담만 3만3000여건 방문상담 및 소음측정까지 포함하면 7100건이 넘었다. 2012년 전체 접수 건수가 1800건 남짓이었던 것을 감안하면 10년 만에 소음 민원은 50배 가까이 증가한 셈이다.