국내 대기업들의 ‘프로야구 경제학’

경제+

“그기 돈이 됩니까?” JTBC 드라마 ‘재벌집 막내아들’에 나온 진양철 회장의 일갈은 한국 대기업들이 운영하는 프로야구단을 두고도 통한다. 야구단에서 나오는 수익보다 들어가야 하는 돈이 더 많고, 경영 성과와 직접 연결되지도 않는다. 주주들로부터 질타받지나 않으면 다행. 그런데도 재계 20위 그룹 가운데 8곳이 프로야구단을 운영하고 있다. 단지 ‘야구광’ 회장님들의 비싼 취미 생활로 취급하기엔 무리가 있다. 지난해 사상 처음으로 1000만 관중을 돌파한 한국프로야구(KBO) 리그는 올해 상승세를 탄 롯데·한화의 매진 행렬과 함께 그 열기가 점점 더 뜨거워지고 있다. 그 한가운데에서 구단주 대기업들은 계산기를 어떻게 두드리고 있을까.

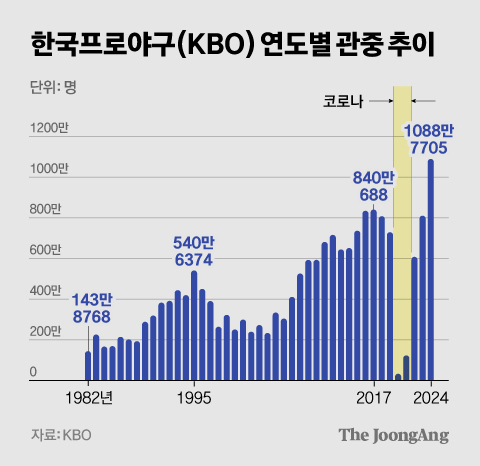

◆KBO, 관중도 매출도 ‘역대급’=지난해 KBO 관중 수는 총 1088만7705명. 이전 최다 기록인 2017년(840만688명)을 크게 뛰어넘었다. 또 720경기 중 30.7%인 221경기가 매진을 기록했다. 대전광역시 터줏대감 한화 이글스는 무려 절반이 넘는 66.2%의 매진율을 기록했다. 한 야구단 관계자는 “자동 투구 판정 시스템(ABS) 도입 등으로 리그 운영이 보다 공정해졌고, MZ세대에게 야구가 ‘가성비 좋은 여가’라는 인식이 확산되면서 유입이 늘었다”고 말했다.

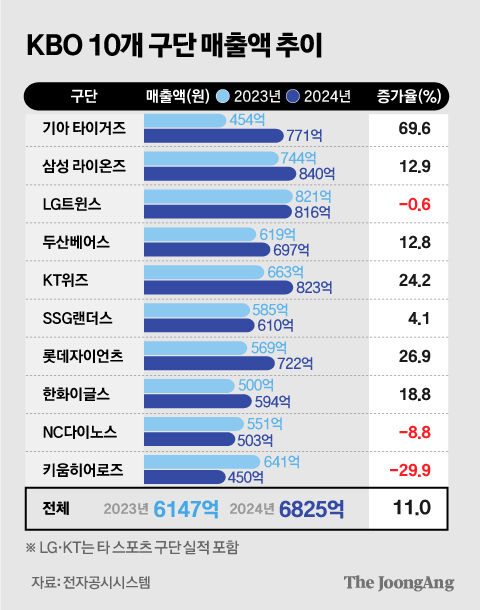

이는 자연스럽게 매출 증대로도 이어졌다. 지난해 10개 구단 재무제표를 분석해 보니 총매출액은 6825억원으로, 2023년(6147억원)보다 11% 늘었다. 영업이익은 17.8% 늘어난 326억원을 기록했다. KBO는 ‘적자 구단’ 이미지가 있지만, 실제로는 지난해 10개 구단 중 7개 구단이 흑자를 냈다. 특히 코로나19 직전인 2019년 실적과 비교하면 5년 새 매출액은 32.2%, 영업이익은 448.1% 급증했다. ‘야구가 다시 살아났다’는 말이 실감나는 수치다.

가장 큰 수혜를 입은 구단은 역시 지난해 통합 우승을 차지한 기아 타이거즈다. 매출액은 2023년 454억원에서 지난해 771억원으로 69.6% 성장하면서 10개 구단 중 가장 큰 증가율을 보였다. 기아 관계자는 “작년에 상품화 사업과 입장 수입 등이 대폭 늘었다”며 “우승 효과를 톡톡히 봤다”고 설명했다. 실제로 지난해 기아 타이거즈 홈구장인 광주광역시 챔피언스 필드를 찾은 관중은 역대 최대인 126만 명을 기록했다.

◆그래서, 모기업에 돈이 되나?=그렇다면 야구단을 운영하는 모기업들도 함께 이득을 봤을까. 모기업 없이 스폰서십 형태로 운영되는 키움 히어로즈를 제외하면 9개 구단은 모두 기업이 소유하는 체제다. 유일하게 NC다이노스만이 중견 기업인 엔씨소프트가 운영하고 있고, 나머진 대기업 집단에 속해 있다.

우선 숫자상으로는 ‘글쎄’다. 여전히 한국 프로야구는 모기업 지원에 의존하는 구조에서 크게 벗어나지 못하고 있기 때문이다. 키움을 제외한 9개 구단의 특수관계자 매출, 즉 모기업에서 받는 광고·지원 등은 총 2411억원으로, 해당 구단들의 총매출(6375억원)의 34.7%를 차지했다. 이들 구단이 기록한 총 영업이익(267억원)을 훌쩍 뛰어넘는 규모다. 특히 KT의 경우 전체 매출에서 특수관계자 매출이 차지하는 비중은 49.8%에 달한다. 매년 2000억원이 넘는 대기업 자본이 KBO를 유지하고 있다고 해도 과언이 아니다.

재무적인 측면 말고도 운영상 애로사항은 많다. 한 구단 관계자는 “투자 대비 성과를 보증할 수 없다는 점이 늘 고민거리”라고 말했다. 아무리 거액을 들여 자유계약(FA)으로 스타 플레이어를 영입해도 반드시 팀 성적 향상으로 이어지지 않는다는 의미다. 구조조정이 필요할 때도 ‘야구단 매각’ 카드는 꺼내들기 어렵다. 프로 야구에 대한 대중적 관심이 뜨겁다 보니 매각을 검토했다는 것만으로도 모기업 이미지를 떨어뜨릴 수 있기 때문이다. 또 다른 구단 관계자는 “지역 사회의 강한 반발, 지역 기반 기업들과의 협력 관계 또한 영향을 미칠 수 있다”고 밝혔다.

◆‘재무제표 이면’에 숨은 가치=그런데도 왜 기업들은 각기 매년 수백억원씩 투입해 가며 야구단을 운영하는 걸까. 결론부터 말하자면 단순히 숫자로 환산하기 어려운, 재무제표 이면의 정성적 가치 때문이다.

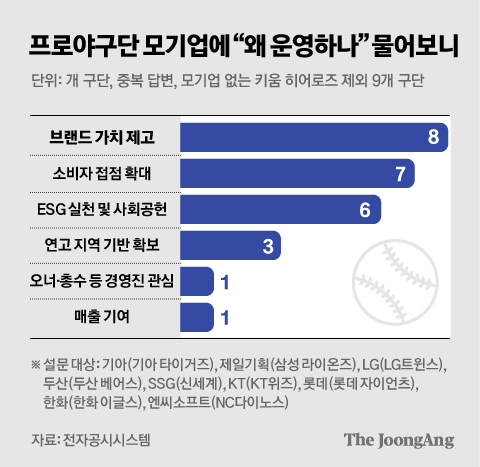

중앙일보가 키움 히어로즈를 제외한 9개 구단 모기업(기아·제일기획·㈜LG·두산·KT·신세계·롯데·한화·엔씨소프트)을 대상으로 “왜 야구단을 운영하는지” 물어본 결과, ‘브랜드 가치 제고’(8곳)를 가장 많이 꼽았다. 소비자 접점이 상대적으로 적은 B2B(기업 간 거래) 기반인 한화와 두산도 마찬가지였다. 두산 관계자는 “사람들이 뉴스에서 두산에너빌리티, 두산밥캣 등 ‘두산’이라는 이름을 접했을 때 친근감을 느끼는 점만 해도 브랜드 인지도 제고 효과가 있다”고 설명했다.

다음으로 ‘소비자 접점 확대’(7곳)가 꼽혔다. B2C 기업으로선 야구를 통한 마케팅이 직접적인 매출 증대로 이어지는 효과가 눈에 띄기 때문이다. 김기한 서울대 체육교육과 교수는 “시즌 내내 응원가 등을 통해 기업 이름이 계속 불린다”며 “홍보 및 소통 효과는 연 300억~400억원가량의 구단 지원금보다 훨씬 커, ‘ROI(투자 대비 효과)’가 확실하다고 볼 수 있다”고 말했다.

물론 오너들의 숨길 수 없는 ‘야구 사랑’ 영향도 크다. 한화 이글스 경기장에 자주 모습을 드러내는 김승연 한화 회장은 자신이 직관한 날 승률이 높다는 이유로 팬들 사이에서 ‘승요(승리요정)’로 불린다. 올해도 구단 창단 40주년과 신축 야구장 개장 축하차 대전 한화생명 이글스파크를 찾았다. 일본 ‘지바 롯데 머린스’ 구단주이기도 한 신동빈 롯데 회장 역시 올해 롯데 자이언츠 경기를 직관했다. LG의 구광모 회장은 2023년 LG트윈스의 한국 시리즈 우승 당시 선수들과 함께 트로피를 힘차게 들어올리며 기쁨을 표현했다.

반면 어렸을 때부터 삼성 라이온즈 팬이었던 것으로 유명한 이재용 삼성전자 회장은 2015년 어머니 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 야구를 관람한 이후, 야구장에 모습을 드러내지 않았다. 사법 리스크와 삼성전자 경영 상황이 맞물리며 외부 활동을 자제하는 모습이다. 야구단 운영 주체를 광고 계열사인 제일기획으로 넘긴 것도 ‘거리두기’의 일환으로 보인다. 다만 여전히 관심은 놓지 않고 있는 것으로 전해진다.

-생략-

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003443701