출처 이송희일 감독 페이스북

https://www.facebook.com/share/p/1GYdFbGt6n/?mibextid=wwXIfr

이 포스팅이 삭제될까? 그럴 가능성이 많다. 최근 틱톡에서도 이 사진이 삭제돼 논란이 되기도 했다. 페북 인공지능이 과연 이 글을 삭제할지 궁금하네.

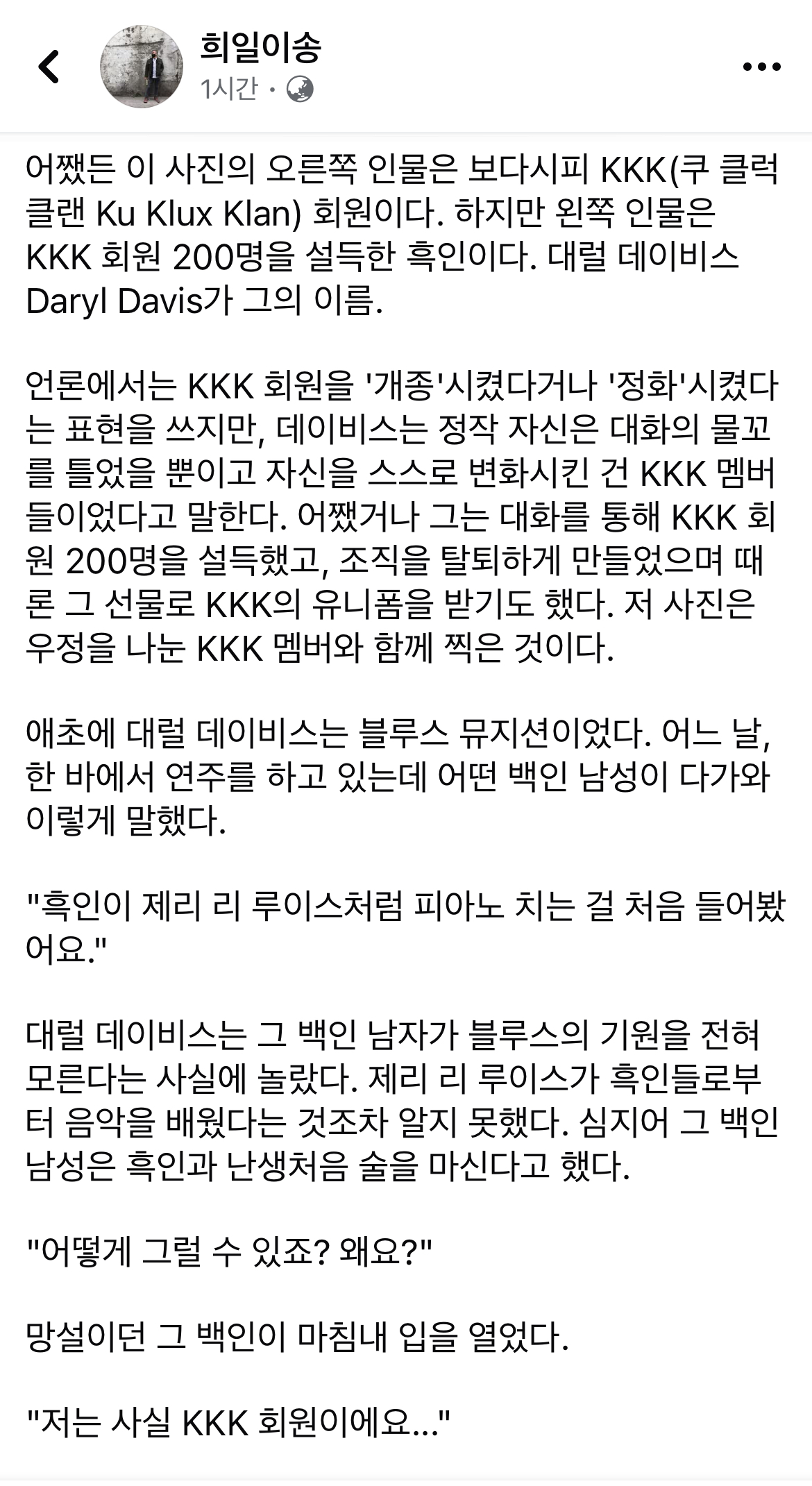

어쨌든 이 사진의 오른쪽 인물은 보다시피 KKK(쿠 클럭 클랜 Ku Klux Klan) 회원이다. 하지만 왼쪽 인물은 KKK 회원 200명을 설득한 흑인이다. 대럴 데이비스 Daryl Davis가 그의 이름.

언론에서는 KKK 회원을 '개종'시켰다거나 '정화'시켰다는 표현을 쓰지만, 데이비스는 정작 자신은 대화의 물꼬를 틀었을 뿐이고 자신을 스스로 변화시킨 건 KKK 멤버들이었다고 말한다. 어쨌거나 그는 대화를 통해 KKK 회원 200명을 설득했고, 조직을 탈퇴하게 만들었으며 때론 그 선물로 KKK의 유니폼을 받기도 했다. 저 사진은 우정을 나눈 KKK 멤버와 함께 찍은 것이다.

애초에 대럴 데이비스는 블루스 뮤지션이었다. 어느 날, 한 바에서 연주를 하고 있는데 어떤 백인 남성이 다가와 이렇게 말했다.

"흑인이 제리 리 루이스처럼 피아노 치는 걸 처음 들어봤어요."

대럴 데이비스는 그 백인 남자가 블루스의 기원을 전혀 모른다는 사실에 놀랐다. 제리 리 루이스가 흑인들로부터 음악을 배웠다는 것조차 알지 못했다. 심지어 그 백인 남성은 흑인과 난생처음 술을 마신다고 했다.

“어떻게 그럴 수 있죠? 왜요?"

망설이던 그 백인이 마침내 입을 열었다.

”저는 사실 KKK 회원이에요..."

흑인 블루스 뮤지션이었던 대럴 데이비스의 인생이 바뀌는 순간이었다. 대럴 데이비스는 모든 게 궁금해졌다. 어떻게 저렇게 무지할 수 있을까? 왜 그는 한 번도 대화를 나누지 못한 흑인들을 그렇게 증오했던 걸까? KKK 멤버들의 머릿속이, 그들의 세계관이 궁금해졌던 것이다.

그래서 무작정 KKK 멤버들을 찾아가 대화를 나누고, 수다를 떨고, 또 그들의 집회에 참여했다. 그와 우정을 차곡차곡 쌓던 멤버들이 점차 KKK를 떠나기 시작했다. 그 비결이 뭐냐는 질문들에 데이비스는 항상 우정과 수다를 꼽는다.

"그것이 바로 그들의 이념을 무너뜨린 거예요. 왜냐하면 두 적이 만나 이야기를 나울 때는 서로 싸우지 않기 때문입니다. 하지만 대화가 멈췄을 때 폭력의 토양이 비옥해집니다. 최악의 적과 5분을 이야기하다 보면 그 무엇이든 두 사람 사이에 공통점이 있다는 걸 알게 됩니다. 그 공통점을 바탕으로 관계를 형성하고, 또 우정을 만들게 됩니다. 저는 아무도 개종시키지 않았습니다. 그들 스스로 빛을 보고 바뀐 거예요."

많은 식자들이 극우의 준동을 막기 위해서 더 많은 연대와 연결을 이야기하는데, 물론 그것도 중요하지만 요즘 내 눈에 더 많이 띄는 것은 데이비스가 말한 저 '폭력의 토양'이다.

잠시 곁길로 빠져 이명박 때 영진위 이야기를 잠시 해보자. 당시 뉴라이트를 숙주 삼아 원로 영화인들이 영진위를 거의 사랑방처럼 접수한 터였다. 독립영화인들을 위시로 젊은 영화인들이 영진위 앞에 몰려가 많이 싸웠더랬다. 나도 거기에 끼여 있었다. 이름만 대면 알 만한 원로 영화인들이 집회를 하는 우리들에게 욕을 뱉으면서 지나가곤 했다. 좌파 세력에게 영화판이 접수됐다고 노발대발했다.

저 늙은 진상들은 왜 저러나 싶어 화가 많이 났지만, 문뜩 저 양반들은 왜 저렇게 화가 난 걸까 싶었다. 그리고 입장을 바꿔 생각해봤다. 가뜩이나 빠른 자본의 회전율 때문에 영화 시장에서 도태될 수밖에 없는 나이든 영화인들, 그 현기증 나는 속도 때문에 필름 시절에서 디지털 시대로의 적응에 실패한 영화인들, 여기에 대부분의 제작 지원이라는 게 젊은 영화인들과 독립영화에 한정되어 배제될 수밖에 없던 원로 영화인들.

만약 영진위가 영화계의 공공성을 확장한다는 의미에서 나이든 영화인들의 기술 적응 교육과 제작 지원, 그리고 원로 영화인들의 커뮤니티 지원을 했더라면 과연 저들은 저렇게 화가 났을까? 갑자기 우파 영화 혁명을 부르짖으며 영화판을 작살냈을까? 그런 생각들이 떠올랐었다. 폭력의 토양을 바꾸지 않는 한 계속 이런 분노와 갈등이 재발될 거라는 것도 막연하게 느꼈더랬다. 그리고 최근에 내가 정작 나이가 들고 서서히 배제되다 보니, 내 생각이 옳았구나 싶다. 그때 그 아이디어들을 더 푸시하지 못했던 걸 아쉬워하고 있다.

한편 KKK 멤버들과 계속 대화를 나누던 대럴 데이비스도 그들이 외로움을 느낀다는 것, 경제적으로 불안하다는 것, 그리고 무지에 대한 공포 때문에 흰 두건으로 자신을 은폐한 채 폭력을 행사해왔다는 것을 알게 되었다고 말한다. 그가 한 일이라곤 계속 그들의 이야기를 들어주고, 공통점을 찾아 우정을 쌓는 일이었다. 그러자 자연스레 그들이 KKK 유니폼을 벗게 됐다고.

“사람들은 증오의 증상에만 집중하는 것을 멈춰야 합니다. 이는 암에 반창고를 붙이는 것과 같아요. 우리는 무지를 뼈 속까지 치료해야 합니다. 무지에 대한 치료법은 교육이에요. 무지를 고치면 두려워할 것이 없습니다. 두려워할 것이 없다면 미워할 것도 없습니다. 미워할 것이 없다면 파괴할 것도 없고 파괴할 사람도 없습니다.”

물론 극우 유튜버 같은 폭력 충돌 장사꾼들과의 대화란 불가능하다. 또 극우 선동가들과 우정을 쌓는 일도 불가능하다. 애초에 그들이 원하는 건 충돌로 벌어들이는 돈과 상징 자본이기 때문이다. 이에 대해서는 단호하게 싸워야 할 것이다. 또 대화로 이룰 수 있는 것도 한계가 명확할 것이다.

하지만 우리 사회에서 자라는 반동의 정서들을 그저 배격하고 무시한다고 문제가 발본적으로 해결되지는 않을 것이다. 그 정서들이 배양되는 폭력의 토양을 들여다보고, 서로간의 공통점을 찾아 우정을 나누는 일도 중요하지 않겠나 싶다.

얼마 전 아들을 무려 '구출'해왔다고 자랑하던 자칭 비판이론 학자의 글을 보고 쓴웃음이 나왔던 것도 바로 이런 연유다. 개인적 구원이나 구출은 부르조아 이데올로기의 정수다. 구원이나 구출이 아니라, 폭력의 토양을 정확히 응시하고 공통의 것을 찾아 우정을 쌓는 것이 중요하기 때문이다.

그것이 KKK 회원 200명을 설득한 대럴 데이비스로부터 얻는 교훈일 것이다.