"어차피 똥 될 거 뭐하러 먹냐?"의 동의어는 "어차피 죽을거 뭐하러 사냐?"이다. 먹는 것은 곧 사는 것이다. 생(生)을 살아내는 것이다. 살고 싶지 않은 사람은 끼니를 거른다. 먹을 생각조차 들지 않는 것이다. 소중한 사람을 갑작스런 죽음으로 잃는 사람들이 보통 그렇다. 사랑하는 존재는 죽어버렸는데, 혼자 더 살겠다고 입구멍에 음식을 밀어 넣는 것이 한없이 구차하고 비루하게 느껴지는 것인지도 모른다. 그러나 어쨌든 먹어야 한다. 생을 잇기 위해선 뭐라도 먹어야한다. 아스카(에반게리온)의 말마따나, 육신을 지닌 인간으로 태어난 이상 다른 생명을 먹어치워 스스로의 생명을 이어야 하는건 피할 수 없는 숙명 같은 것이다. 한편 미사토는 '목욕'을 두고 "영혼의 세탁"이라고 표현했는데, 왜 몸을 씻는 것인데 "영혼의 세탁"이라고 말했을까. 피로와 피곤에 쩔어버린 육신을 뜨거운 물에 씻어보내면 비로소 그 표현에 공감하게 된다. 이와 같은 이치로, 먹는 것은 단순히 육체의 기능유지와 영양공급의 의미 훨씬 그 이상이다. 사는데 즐거움의 반은 먹는 것에 있다고도 했고, 요리사를 칭찬할수록 더 행복한 삶을 산다고도 했다. '먹고 살기 힘들다'고 푸념을 늘어놓다가도, '다 먹고 살자고 하는 일'이라고 한 끼 식사로 달래보기도한다. 이 모든게 어쩌면 '잘 먹고 잘 살아라'-고 하는 일. 먹는 것은 그래서 곧 사는 것이다. 그렇게 한끼한끼 하루하루 살아냄으로써 죽음을 향해 뚜벅뚜벅 걸어가는 일이기도 하다.

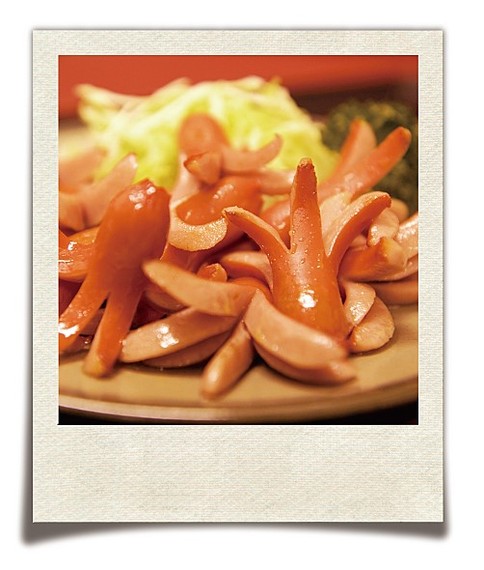

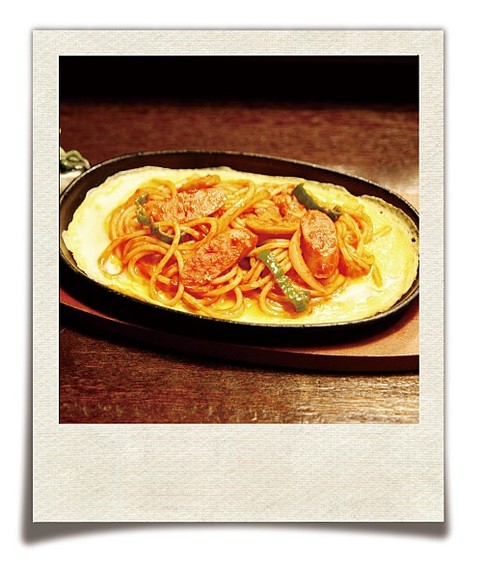

심야식당 'めしや'의 주인장이자 주방장인 '마스터'는 매일밤 손님들을 위해 음식을 낸다. 단골들이 꽤 있는 모양이지만, 글쎄, 언뜻 보면 이해가 잘 가지 않는 구석이 있다. 정해진 메뉴는 단 한가지뿐, 대개는 손님들이 원하는 요리를 해준다. 그러나 손님들이 대단한 요리를 내달라고 하지는 않는다. 대부분은 고작해야 소시지볶음 정도 수준의 요리다. 굳이 이 가게의 시그니처 메뉴라고 한다면 달걀말이 정도? 그나마도 요리에 소질이 있는 사람(미치루)이라면 금방 흉내낼 수 있는 맛으로 특별하다고 할만한 것은 아닌 것 같다. 맛내는 요령만 가르쳐주면 그의 요리는 주변 사람들이 곧잘 따라한다. 요컨대 마스터는 요리실력이 유별나게 뛰어나난 것도 화려한 것도 아니다. 기가 막힌 맛을 내는 비법을 가진 것도 아니다. 그렇다고 식재료가 엄청난 것도 아니다. 산지직송도 아니고 따로 대놓고 물건을 받는 특별한 농장도 없다. 그냥 매일매일 동네 식료품점에서 조금씩 떼온다. <냉장고를 부탁해>에 출연하기에 그는 턱없이 평범하다. <테이스티 로드>도 'めしや'가 너무나 소박해서 무리, <수요미식회>에 나올만큼 '맛의 달인'도 아닌 것 같다. 아니, 이래서야 인스타그램조차 무리다.

그럼에도 사람들은 마스터가 지키고 있는 심야식당을 찾는다. 마스터는 마치 사람깨나 죽이고 다녔던 전설의 검객 '히무라 켄신(바람의 검심)'처럼 눈가에 선명한 칼자국 하나 긋고선, 은퇴한 초야의 고수 같은 분위기를 풍기며 누구보다 사연 많아 보이는 얼굴을 하고 있지만- 그는 자기 얘기를 전혀 하지 않는다.

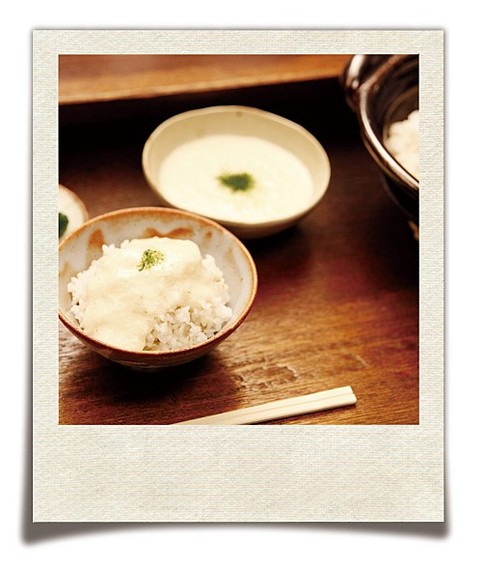

사람들이 심야식당을 찾는 이유가 여기에 있다. 그 남자는 필요 없는 말을 하지 않는다. 어줍잖은 위로도 없고, 쓸데없는 간섭과 연장자의 오지랖도 없다. 잔소리도 없고 싫은 소리도 하지 않는다. 어설픈 조언 대신 다만 먹을 것을 내어준다. 그것이 이 남자가 사람을 위하는 방식이다. 자기가 가장 잘할 수 있는 방법으로 타인을 위로하고 쓰다듬는다. 그렇게 저마다의 사연으로 상처받고 소외 당한 사람들이 그의 음식을 먹는다. 무전취식을 하고 도망간 아가씨도, 싸구려 스트립쇼를 하는 퇴물 무희도, 별 볼일 없는 밤무대 가수도, 늙어 볼품 없는 게이도, 심지어는 연고도 없는 불귀의 객조차도, 그의 가게에서는 아무도 쫓겨나지 않는다. 저마다 한자리씩 차지하고, 하나 하나를 위해 따로 요리된 식사를 한다. 그것이 심야식당의 영업방식이다.

코바야시 카오루는 지금이라도 당장 신주쿠 어딘가의 허름한 뒷골목을 한참 헤매다 보면 'めしや' 안에서 무심하게 인사를 건네는 '마스터'가 있을 것 같은 판타지를 만든다. 2층으로 올라가면 배곯던 소녀 타베 미카코(미치루)는 탈탈탈 오래된 선풍기를 쐬고 있고, 오니기리 죠.. 아니 오다기리 죠는 마치 중경삼림의 양조위처럼 선하고 맑은 얼굴로 이 세상의 도시가 아닌 것 같은 골목길을 떠다니고 서성인다. 빨래는 바짝 잘 마른 볕에 날리우고 술잔은 찰랑인다. 배고픈 사람이 찾아오고, 그를 위해 음식을 낸다. 이윽고 영혼의 허기를 채운 이가 떠난다. 그렇게 날이 새고 죽음처럼 또 다른 하루가 찾아오고 또 다른 손님이 온다. 없으면 허전한 풍경소리처럼 그렇게 생이 계속되고 심야식당의 영업도 계속된다. 우리가 먹는 한, 먹어도 먹어도 금방 배가 고파지고 마는 우리가 여기에 살고 있는 한.