경북의 한 공단 도시에서 자란 30대 초반 A씨는 대학 진학과 함께 서울로 올라왔다. 지역에서 식당을 운영하는 부모의 지원 덕분에 학업에 집중할 수 있었던 그는 졸업 후 대기업에 취업했다. 현재 연봉은 7000만원이 넘고, 최근에는 경기도 신도시 아파트 청약에 당첨돼 입주를 앞두고 있다.

반면 같은 고교를 졸업한 동갑내기 B씨는 형편이 넉넉지 않아 수도권 진학을 포기하고 고향 인근 광역시 사립대학에 입학했다. 졸업 후 지역 중소기업에 취업해 연봉 3000만원 초반대를 받고 있다. 결혼 후 전세로 거주 중이다. 두 사람의 출발선은 크게 다르지 않았지만 10여 년이 지난 지금 연봉은 두 배 이상으로 벌어졌고 자산을 불리는 속도 역시 확연히 갈렸다.

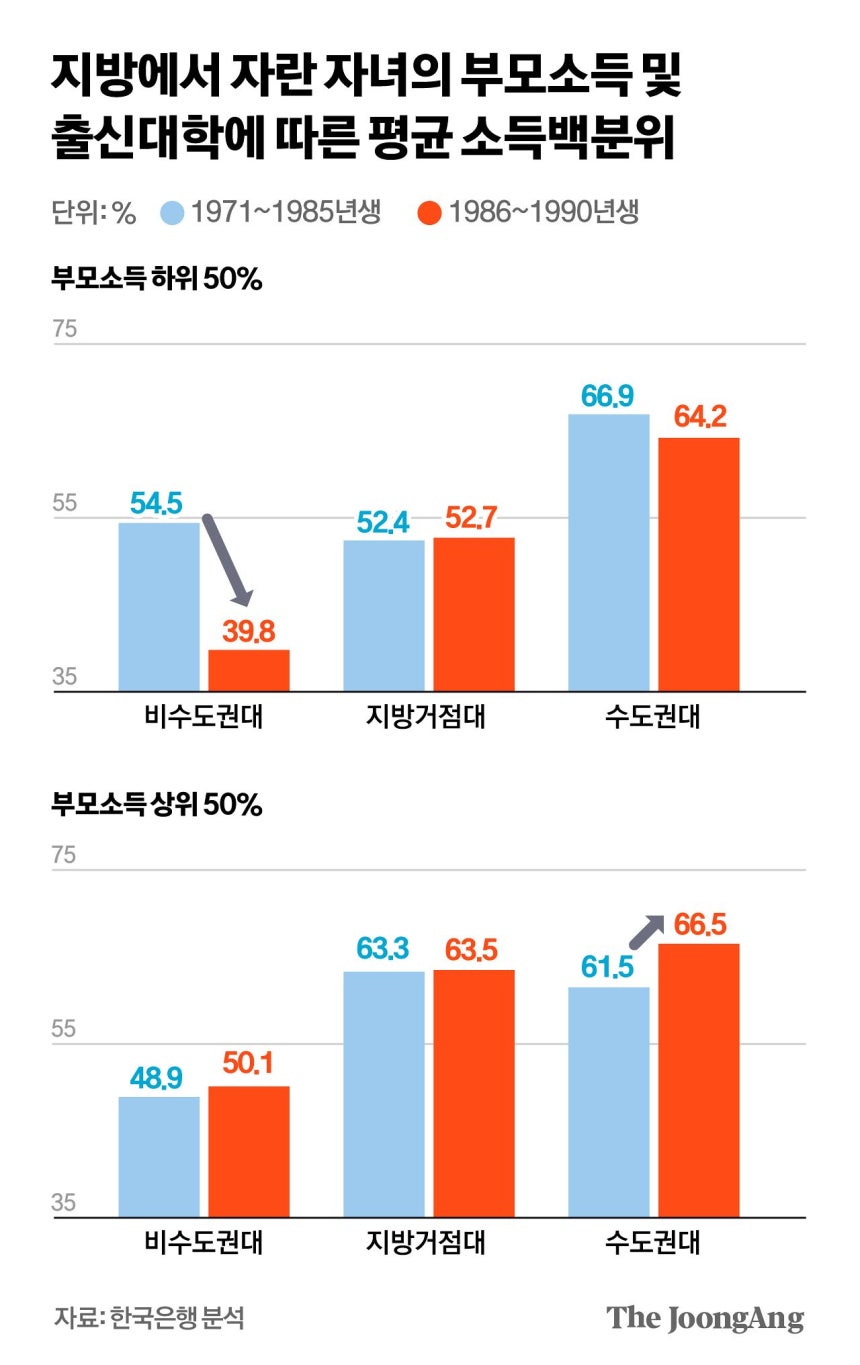

이런 격차는 개인의 선택이나 노력만으로 설명하기 어려운 구조적 변화의 산물이란 연구 결과가 나왔다. 11일 한국은행과 경제협력개발기구(OECD)가 공동 발표한 ‘지역 간 인구이동과 세대 간 경제력 대물림’ 보고서 내용이다. 한은 분석에 따르면 B씨처럼 지방(비수도권)에 거주하며 부모 소득이 중간 이하(하위 50%)에 속한 가정의 자녀가 지방대학에 진학했을 때 기대되는 평균 소득백분위는 과거 세대(1971~1985년생) 54.5%에서 최근 세대(1986~1990년생) 39.8%로 크게 하락했다. 소득 수준별로 100%까지 줄을 세웠을 때 예전엔 중간 수준을 유지했지만, 이제는 하위 30~40% 수준으로 내려앉았다는 의미다.

반면 A씨와 같이 부모 소득이 중간 이상(상위 50%)에 속한 지방 출신 자녀가 수도권 소재 대학에 진학했을 경우 평균 소득백분위는 과거 61.5%에서 최근 66.5%로 상승했다. 지방 저소득층이 지역에 남을수록 기대소득이 낮아졌고, 상대적으로 유리한 배경을 가진 자녀가 수도권으로 이동할 경우 계층 상승 가능성은 오히려 확대됐다.

특히 지방에서 태어나 계속 머무른 집단에서는 ‘가난의 대물림’이 더욱 뚜렷해졌다. 지방에서 태어나 계속 머문 부모 소득 하위 50% 자녀가 다시 하위 50%에 머무는 비율은 과거 58.9%에서 최근 80.9%로 급등했다. 이들 가운데 상위 25%로 올라선 비율은 과거 12.9%였지만, 최근 세대에선 4.3%까지 줄었다. 부모의 자산이 적은(하위 25%) 자녀가 수도권으로 이주할 확률 역시 부모 자산이 많은(상위 25%) 자녀보다 43%포인트나 낮았다.

과거 고도 성장기에 통했던 ‘개천에서 용 난다’ 공식이 흐려졌고, 계층 이동의 사다리가 눈에 띄게 좁아졌다는 진단이다. 지역 격차는 이런 흐름을 굳히고 있다. 수도권과 지방의 1인당 소득 격차(본원소득)는 2005년 320만원(2020년 화폐가치로 환산한 실질 기준)에서 2023년 550만원으로 확대됐다. 서울 아파트의 실질가격은 2005년 대비 2025년 19.6% 상승했지만 비수도권은 3.0% 하락했다. 태어난 지역이 곧 계층의 출발선을 결정하는 구조가 자리 잡았다.

-생략

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003502781