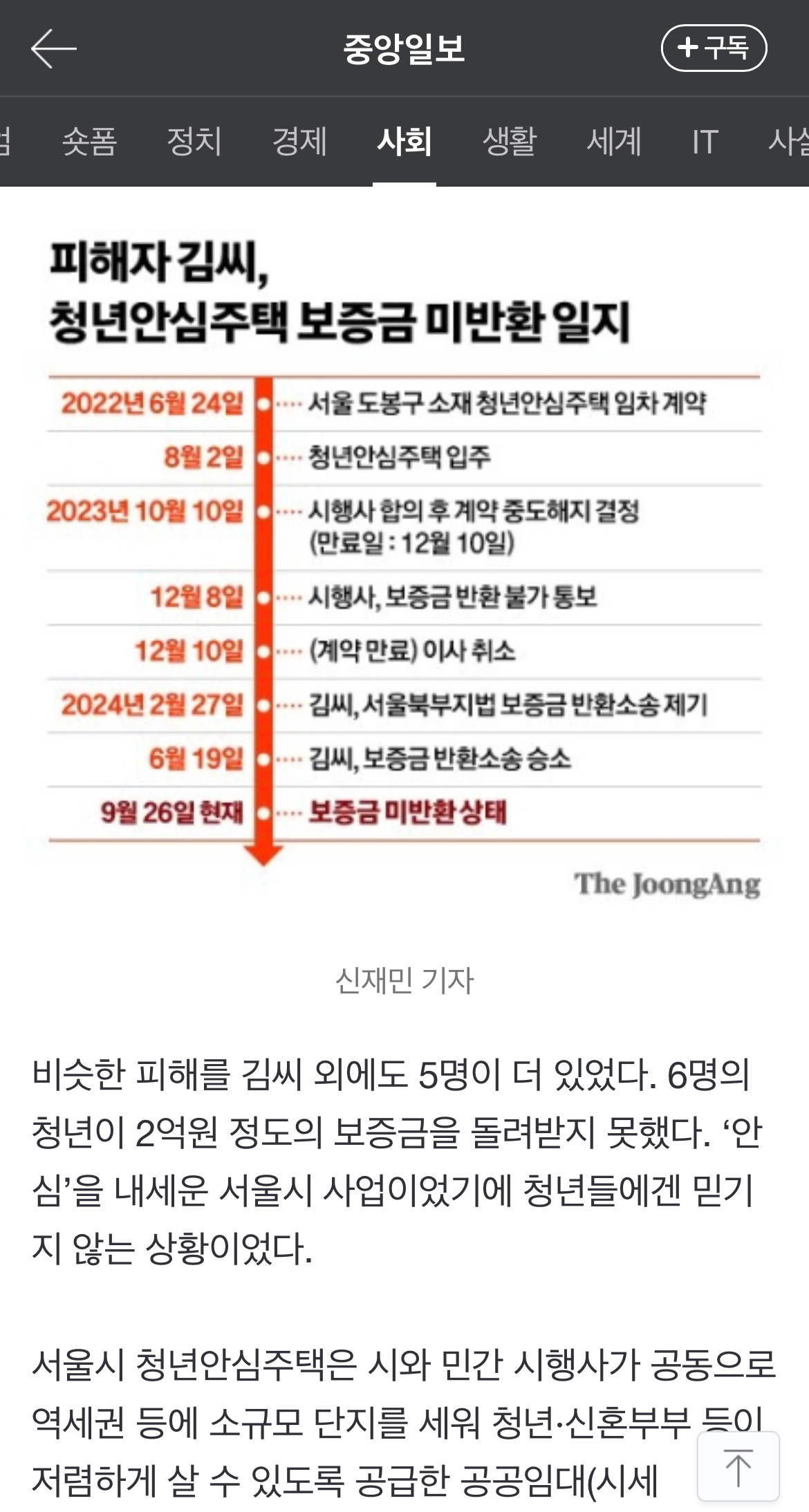

20대 김용철(가명)씨는 2022년 서울 도봉구에 아담한 보금자리를 마련했다. 공용면적까지 30㎡가 조금 넘고 화장실이 딸린 보증금 2500만 원짜리 원룸이었지만, 청년의 꿈을 꾸기 충분한 공간이었다. 게다가 서울시의 ‘청년안심주택’ 사업을 통해 계약한 곳이어서 한결 마음이 든든했다. 그러나, 그의 ‘안심’은 2년도 안 돼 무너졌다. 지난해 12월 계약 만료를 앞두고 이사를 나가려 했지만, 시행사로부터 보증금을 받을 수 없었기 때문이다. 계약 만료 이틀 전 시행사 측은 “회사 사정이 어렵다. 당장 보증금을 돌려줄 수 없다”고 했다. “청년안심주택이라고 해서 마음 놓고 들어왔는데, 보증금을 돌려주지 못한다는 게 말이 되냐”고 호소했지만, 돌아오는 건 미안하다는 말뿐이었다.

청년안심주택은 한 단지 안에 서울주택도시공사(SH)가 공급하는 공공임대와 민간 시행사가 공급하는 민간임대 세대가 혼합돼 있다. 민간임대의 경우 세입자가 보증금을 돌려받지 못하는 일이 벌어지면 시가 적극적으로 개입하기 쉽지 않은 구조다. 서울시 관계자는 “사업 관리 주체는 서울시이지만, 계약은 시행사와 임차인이 맺는 것”이라며 “시 차원에서 개별 계약 관계에 대해 일일이 관여하기는 어렵다”고 했다.

피해를 본 청년들 입장에선 ‘안심’이라는 말이 황당한 상황이다. 김씨는 “이런 일이 벌어졌는데 시가 적극적으로 대응하지 않고 별다른 도움을 받지 못했다. 소송도 직접 준비해야 했던 만큼 마음고생이 심했다”고 토로했다.

https://n.news.naver.com/article/025/0003388900